Por Jesús Aguilar

El Radar

X @jesusaguilarslp

En los últimos días, la Huasteca potosina se ha convertido en epicentro de una alerta que combina preocupación ambiental, indignación social y un agravio político: el anuncio de que el fracking —técnica prohibida de facto en México por sus efectos destructivos— forma parte del plan estratégico de Pemex hacia 2035, incluyendo territorio de San Luis Potosí.

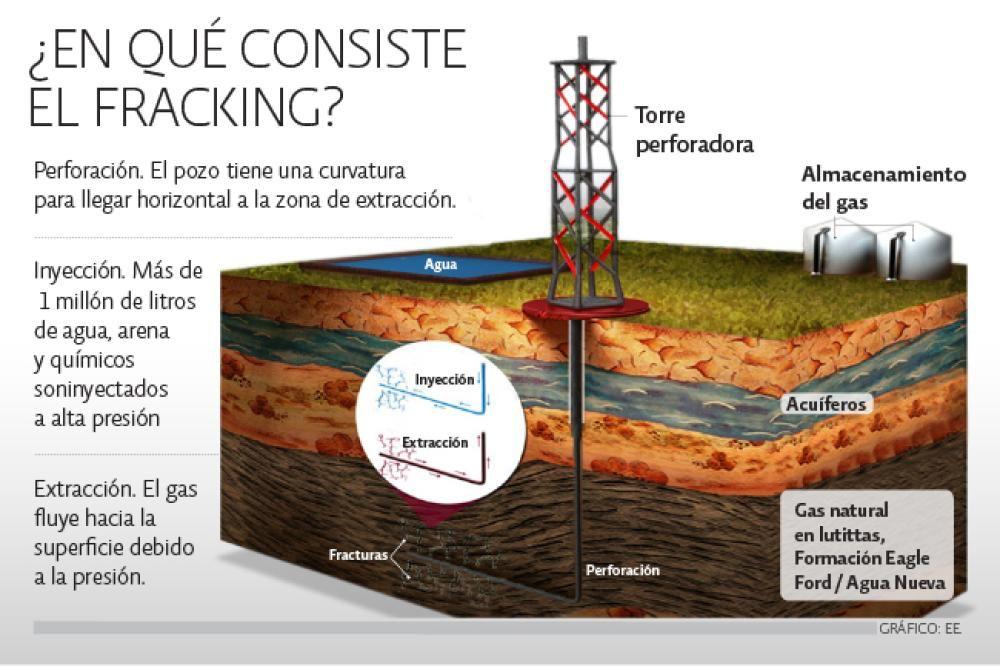

No es una sorpresa menor. La fractura hidráulica, conocida mundialmente como fracking, es un procedimiento que consiste en inyectar agua, arena y químicos a altísima presión en formaciones rocosas profundas, con el objetivo de liberar gas y petróleo atrapados en sus poros. Lo que se vende como “innovación tecnológica” es, en realidad, una práctica que en todos los países donde se ha implementado ha dejado huellas de contaminación severa en el agua, el aire, los suelos y, por ende, en la salud de las comunidades.

La promesa rota

Durante años, tanto el expresidente López Obrador como la hoy presidenta Claudia Sheinbaum hicieron de la oposición al fracking una bandera ambiental y social. El compromiso era explícito: México no permitiría que esta práctica llegara a las regiones más vulnerables, y mucho menos a territorios indígenas.

Sin embargo, el documento presentado por Pemex para el periodo 2025-2035 da un vuelco preocupante: la fractura hidráulica aparece como una alternativa viable de explotación en al menos tres estados de la Huasteca —San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo—, todos ellos con alta densidad de comunidades náhuatl, tének y otomí. Para líderes comunitarios y organizaciones civiles, esto significa ni más ni menos que una traición política.

La Alianza Mexicana contra el Fracking, que agrupa a colectivos de más de 20 entidades, lo advirtió con contundencia: el gobierno federal pretende reactivar una técnica que las mismas comunidades lograron frenar hace apenas unos años. Entre 2014 y 2018, nueve ayuntamientos huastecos y el Congreso de San Luis Potosí se pronunciaron contra la fractura hidráulica, respaldando la voz de los pueblos originarios. Aquella resistencia detuvo proyectos que ya tenían permisos preliminares de exploración.

Hoy, el riesgo reaparece, pero con una diferencia fundamental: ahora el propio plan estratégico de la empresa del Estado lo avala.

El agua como epicentro del conflicto

Si algo duele especialmente en este debate, es la amenaza directa sobre el agua. El fracking requiere millones de litros de agua por pozo. Y no es agua recuperable: tras ser mezclada con químicos tóxicos, queda inutilizable y, en muchos casos, se filtra hacia mantos freáticos, contaminando fuentes de abastecimiento de comunidades enteras.

La Huasteca potosina es una región atravesada por ríos y manantiales que han sostenido la vida de generaciones. Para las comunidades náhuatl y tének, el agua no es solo un recurso: es un elemento sagrado y un derecho innegociable. Que Pemex considere viable consumir y contaminar esos caudales resulta, para ellas, una agresión cultural además de ambiental.

La ironía es evidente: San Luis Potosí y la zona metropolitana de la capital enfrentan desde hace años una crisis de abasto hídrico. Mientras en el altiplano los pozos se secan, en la Huasteca se corre el riesgo de que los ríos se conviertan en depósitos de químicos letales.

Impactos probados

No se trata de alarmismo. Los casos internacionales hablan por sí mismos. En Pensilvania, Estados Unidos, miles de familias han reportado enfermedades respiratorias, neurológicas y cutáneas vinculadas a la exposición de químicos utilizados en el fracking. En Argentina, donde la técnica se expandió en Vaca Muerta, se han documentado sismos inducidos por las fracturas en el subsuelo.

En México, aunque oficialmente se ha dicho que no se practica, informes académicos han documentado experiencias piloto en estados como Coahuila, Puebla y Veracruz. El saldo ha sido el mismo: comunidades fragmentadas, agua contaminada, promesas de riqueza que nunca llegaron a los habitantes locales.

Consulta indígena: la deuda pendiente

Hay otro punto delicado. El Convenio 169 de la OIT, ratificado por México, obliga a que todo proyecto extractivo en territorios indígenas pase por un proceso de consulta previa, libre e informada. La historia reciente demuestra que esas consultas, cuando se hacen, suelen ser simulaciones. En este caso, las comunidades huastecas advierten que ni siquiera se les ha informado de manera oficial sobre los planes de fracking.

Lo que circula hasta ahora son documentos técnicos y versiones periodísticas. Pero la ausencia de información formal es, en sí misma, un acto de exclusión. Las comunidades no solo quieren enterarse: quieren decidir.

El gobierno estatal en la encrucijada

El gobierno de San Luis Potosí, a través de la Secretaría General de Gobierno, se apresuró a declarar que no permitirá el fracking en territorio potosino. Prometió acompañar a comunidades indígenas y ambientalistas, e incluso aseguró que el medio ambiente es una prioridad de la administración.

Pero la pregunta es inevitable: ¿hasta dónde llega la capacidad real de un gobierno estatal para frenar un plan estratégico de Pemex, diseñado en la Ciudad de México y avalado por la federación? El choque de competencias abre un escenario complejo, donde los discursos locales pueden chocar de frente con las decisiones centrales.

Una fractura más profunda

Más allá de la técnica extractiva, el fracking desnuda una fractura mayor: la distancia entre las promesas políticas y la realidad de los pueblos. No se trata solo de hidrocarburos, sino de confianza. Cuando un presidente promete que no habrá fracking y la presidenta ratifica ese compromiso, pero la principal empresa del Estado lo incluye en sus planes, la credibilidad de la palabra gubernamental se erosiona.

Para las comunidades huastecas, lo que está en juego no es únicamente el agua ni la tierra, sino el respeto a su dignidad y a su derecho a decidir su futuro.

Una voz que se multiplica

En los últimos días, asambleas comunitarias han comenzado a organizarse en la región. Las autoridades tradicionales náhuatl y tének recuerdan que ya antes se levantaron contra la fractura hidráulica y lograron detenerla. Hoy, afirman, lo volverán a hacer si es necesario.

El movimiento no es aislado: organizaciones nacionales e internacionales han puesto los ojos en San Luis Potosí. La Alianza Mexicana contra el Fracking, Greenpeace y colectivos ambientalistas locales coinciden en que este puede ser un caso emblemático: si se permite en la Huasteca, se abriría la puerta para replicarlo en otras regiones del país.

La disyuntiva

México enfrenta un dilema profundo: ¿apostar por una técnica obsoleta y destructiva para estirar unos años la dependencia petrolera, o escuchar a sus comunidades, proteger el agua y avanzar hacia una transición energética real?

La respuesta no es solo técnica ni económica, es política y ética. La Huasteca, con su riqueza cultural y natural, no puede convertirse en el laboratorio de un experimento fallido que otros países ya han comenzado a abandonar.

Al final, la pregunta es tan simple como contundente: ¿vale un barril de petróleo más que un río vivo?